El proceso de las formaciones nacionales en la región rioplatense durante el siglo XIX, si bien se inicia con una

voluntad independentista, implica ser leído como un proceso complejo en el que diversos proyectos geopolíticos

se entrecruzan de manera tal, que los estados emergentes deben negociar su relativa consolidación al precio

de otras varias formas de dependencia, signadas por las nuevas situaciones de poder de las oligarquías

criollas, y por la ingerencia de potencias extranjeras en un momento clave del capital monopólico internacional.

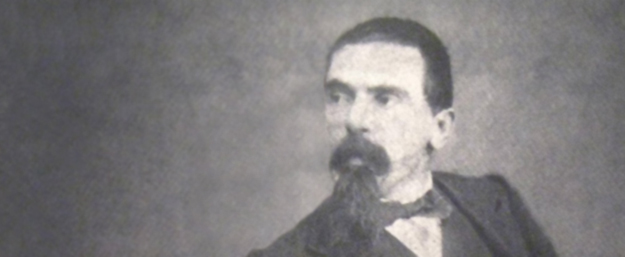

J.M. BLanes. “Juramento de los 33 Orinetales”. Museo Blanes. Montevideo.

Jacques L. David. “Juramento de los Horacios”.1784 (Fragmento)

Es posible señalar, con reparos, ciertas analogías entre El Juramento de los Horacios, de David, y el cuadro de Blanes. Más allá de las similitudes iconográficas implicadas en el gesto juramental a la manera romana, está el hecho de que en el texto de ambas representaciones la noción de pueblo es un significante ausente, o, en el mejor de los casos, aludido por elipsis, ya que si bien ambas refieren a mitos fundacionales, tienen en común la idea de nación fundada en la primacía protagónica del patriciado, aún al servicio de causas republicanas.

El pintor no escatima críticas al neoclasicismo de la escuela francesa de David cuando declara: “¿Qué significa Napoleón I vestido a la romana antigua? ¿No es más verdad Garibaldi, italiano, con su poncho platense?”7.

Blanes recurre al naturalismo y al racionalismo de la verosimilitud para replantear, ante los nuevos códigos mundanos de 1878, el problema de la vestimenta como asunto de realismo y de moral, ya que no sería la vestimenta, sino la corporalidad moral la que otorgaría atributo de ciudadanía: “Deseo saber, señores, -dice Blanes- si el sesgo que he dado a las ropas del cuadro, [...] comprometen la inteligibilidad del asunto escogido [...]”. Y agrega, ante un público de católicos ortodoxos y de católicos masones: “Jesucristo sube a la cruz con un atavío idéntico al de los ladrones, pero no se confunde con ellos”. 8

No obstante, el corpus patriótico puesto en escena es portador de diferencias que se expresan jerárquicamente en la disposición de los cuerpos. Si bien son varios los personajes representados con rostros esquivos o vagamente definidos, no puede dejarse de presumir jerarquías étnico-políticas tanto en la ubicación de militares uniformados en los primeros planos, como en la situación marginal dentro de la escena -con el rostro eclipsado- que adopta Blanes para representar la figura de Dionisio Oribe, hijo de esclavos y criado de Don Manuel, único afrodescendiente aludido en la obra.

Rostro parcial del negro Dionisio Oribe (detalle del Juramento de los 33 Orientales)

Por encima de esa heterogeneidad Blanes intenta establecer la unidad general mediante el artificio de un horizonte levemente curvado, cuyo cenit coincide con el centro de la escena, próximo a la figura del líder y a la vertical de la bandera.

“Juramento de los 33 Orientales”. Horizonte curvo y composición elíptica.

Esta curvatura del horizonte contribuye, mediante la introducción de una falsa perspectiva, a la definición de un espacio escénico en el que adquiere especial protagonismo el arenal como lugar de los hechos.

La anécdota referida por Fernández Saldaña, según la cual Domingo Ordoñana envió desde la Agraciada una cantidad de arena suficiente para cubrir el suelo del taller donde Blanes haría posar a sus modelos, no es un dato menor. Esa arena es parte activa en la construcción de la ficción, que si bien culmina con el cuadro, comienza en la madrugada del 19 de abril de 1875 cuando Blanes, su hijo Juan Luis, y el boticario José Arechavaleta, llegan al lugar del desembarco conducidos por Ordoñana.

Hay entonces una serie de “cuadros vivos” que anteceden al propio cuadro y que evocan el acontecimiento original mediante sucesivas representaciones que continuarán durante el siglo XX.

La arena del lugar se convierte en reliquia -fragmento ritual del cuerpo de la historia- , en genius loci de la patria. Mirada la escena desde esta perspectiva, puede leerse también como una alegoría del génesis biológico. Una alegoría del memento nasci en la cual el grupo humano constituye el elemento de la masculinidad activa, y la naturaleza circundante el elemento femenino receptivo y decisivo: madre tierra fecundada y generadora de la patria.

Ahora bien, ¿cuáles son los servicios que esta imagen ha brindado al poder político y a los avatares de la autoconciencia nacional en el siglo XX? Quisiera señalar, en este sentido, dos momentos significativos: el primero como reiteración compulsiva (en las décadas de 1930/40 y luego en la de 1970) y el segundo como ruinificación activa, como imagen disponible para significados descartables en un tiempo en que la nación y la independencia comienzan a despertar sospechas de retórica caduca.

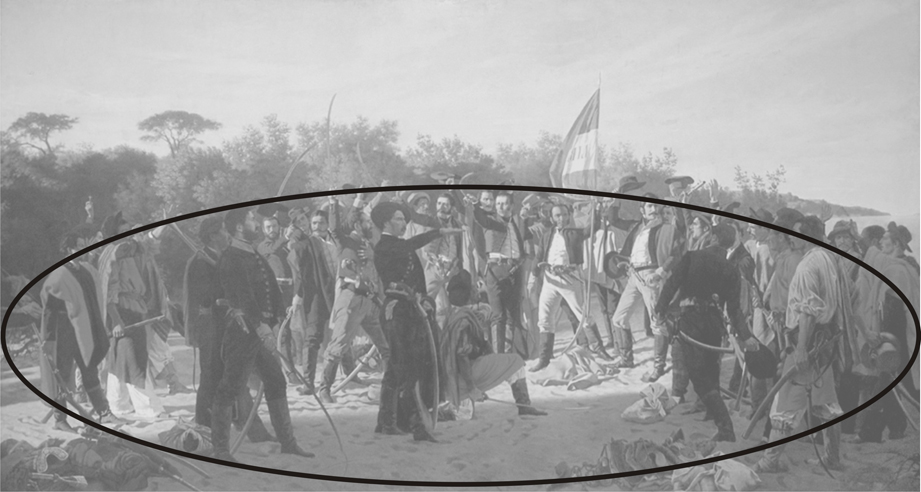

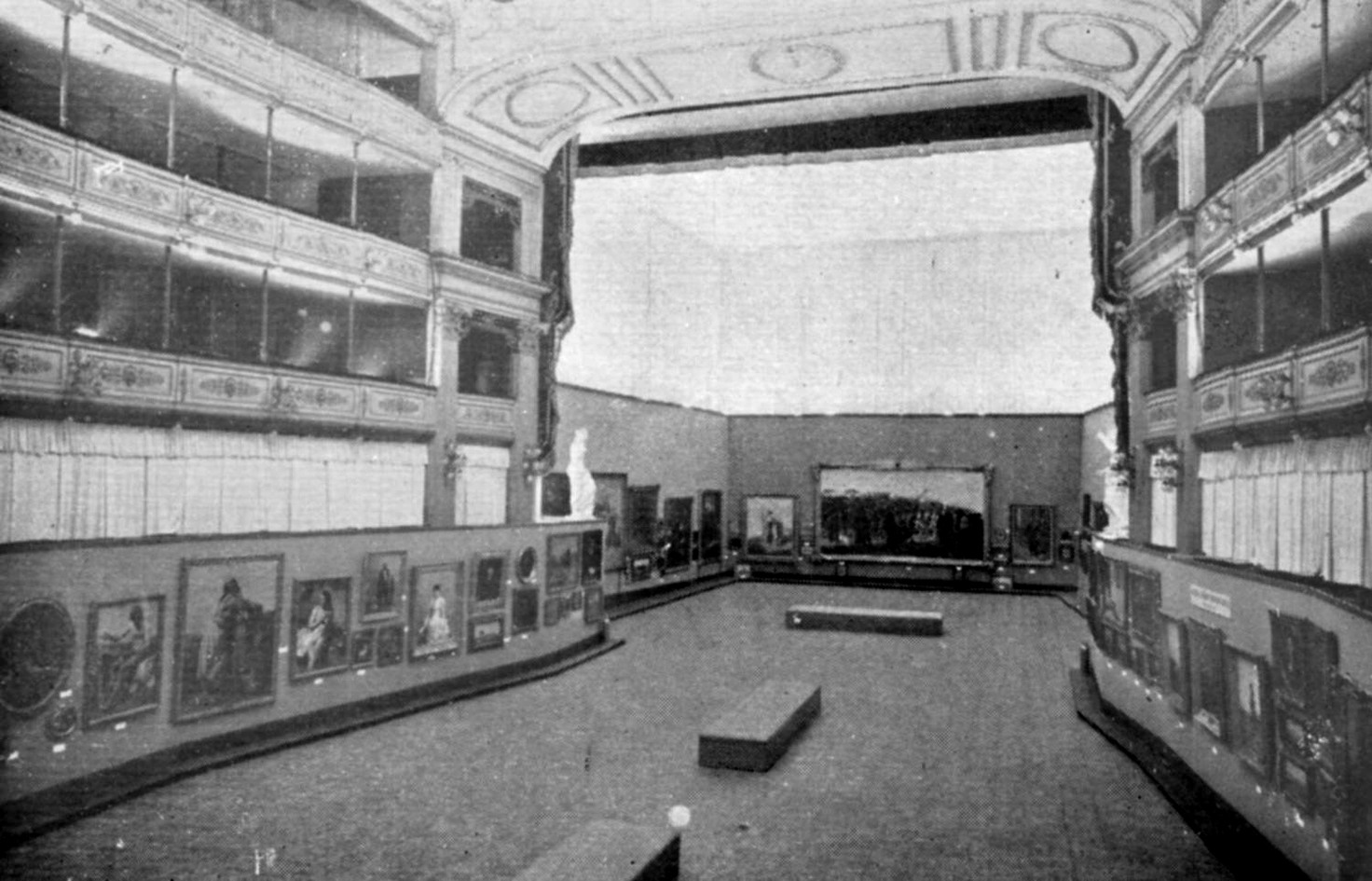

Vista general del cuadro en el Teatro Solis . 1941. Montevideo

La reiteración

“El miércoles 18 de junio de 1941 a las 18 y 30 horas (....) la sala del Teatro Solís, convenientemente adaptada para recibir las obras de Blanes presididas por el Juramento de los Treinta y Tres Orientales, estaba totalmente ocupada por una imponente masa de público (.....) Los representantes de los Poderes del Estado, autoridades civiles, eclesiásticas y militares ocupaban el estrado junto a la gran tela histórica del maestro (....). Minutos después, el Presidente de la República llegó al teatro acompañado de su señora esposa y de sus edecanes (....) El séquito cruzó la sala entre una doble fila de coraceros uniformados de gala y una vez que (....) ocuparon sus sitios en el estrado, la Orquesta del Sodre ejecutó con verdadera maestría el Himno Nacional...” 9. Así fue la ceremonia inaugural de la exposición retrospectiva de Blanes realizada en el Teatro Solís en 1941, según lo consigna el texto editorial del correspondiente catálogo. Este suntuoso operativo fue seguido de las palabras pronunciadas por Raúl Montero Bustamante, quien comenzó diciendo: “(se) acaban de abrir las puertas de este venerable recinto con la emoción religiosa con que se abren las puertas de un templo”10.

La imagen del Juramento volvía a prestar sus servicios al Estado, en un momento fronterizo entre la dictadura de Gabriel Terra y la transición democrática, asumiendo el aura de un ámbito litúrgico templario, relicario de la patria. Era necesario fortalecer el discurso oficialista en la esfera pública cuando el “enemigo interno” parecía haberse desplazado desde la masa marginada rural de los tiempos de Ordoñana, a las nuevas capas proletarias urbanas que, junto a los sectores intelectuales opuestos a la dictadura, construían aceleradamente una esfera pública “otra”, cada vez más politizada ante la disputa ideológica que daba marco a la segunda guerra mundial.

Exposición Juan Manuel Blanes en el Tetaro Solís. Montevideo

Después de más de casi sesenta años de confinamiento, la imagen de El Juramento retornaba flanqueada por la figura de Artigas y por la alegoría de El Altar de la Patria. Esa trilogía recomponía el discurso del génesis, aunque ahora los 33 Orientales asumían el status de hijos predilectos que tenían de un lado al pater consagrado como héroe máximo, y del otro a la patria investida con los atributos alegóricos del Estado nacional.

Si despreocupándonos de todo rigor académico, estableciéramos un paralelismo con la teoría freudiana del displacer, podría llegar a verse este retorno de los 33 Orientales no solamente como un retorno de lo reprimido durante varias décadas, sino, de manera más elocuente, como un “sueño traumático” en la “compulsión de repetición” freudiana. Para explicar esta función de repetición (podríamos llamarle, para nuestro caso, de re-presentación) Freud recurre a tres instancias: la de un juego infantil donde el objeto está en lugar de una ausencia, la del sueño que reitera una fijación al momento del trauma, y la instancia que denomina “neurosis de transferencia”.

La primera debería corresponder, en este relato, al momento en que Blanes repite el acontecimiento histórico con su visita al lugar y con la representación pictórica de la escena, en un juego de apariciones y desapariciones virtuales por encima de la situación de crisis y conflictos internos vividos en ese momento en el país y la región.

El segundo momento -el del sueño traumático- estaría referido a la presentación de carácter monumental con que la imagen reingresa al imaginario ciudadano en 1941, cuando el reciente quiebre de la institucionalidad democrática y la internalización conflictiva de la crisis bélica mundial, clausuraban todo un período de la historia local. El cuadro regresa entonces como “fijación” de una imagen modélica vinculada al trauma original (el de la génesis independentista), que parece querer exorcizar el otro dolor agudo de la época: el quebrantamiento de una identidad nacional republicana amenazada por fisuras ideológicas de insospechada profundidad.

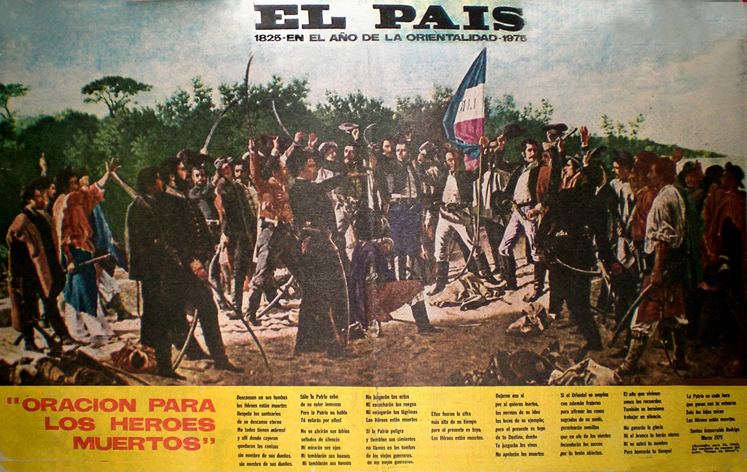

AÑO DE LA ORIENTALIDAD. “Oración para los héroes”. Diario “El País”. 1975.

En tercer lugar, la reiteración y omnipresencia que cobra esta imagen de Blanes en el Año de la Orientalidad celebrado por la dictadura militar en 1975, podría ser asimilada a la instancia de una neurosis de transferencia.

En este caso, la doctrina de la seguridad del Estado toma la forma de una neurosis del poder cuyas consecuencias son transferidas a un presunto “enemigo interno” y, por extensión, a la totalidad del cuerpo social, que resulta el objeto depositario de la paranoia militar. En esa transferencia hay dos operaciones básicas. La primera es la repetición de imágenes arcaicas de la nacionalidad como gesto simbólico garante de la seguridad del Estado, entre las que se cuenta el Juramento de los 33 Orientales; cuerpo grupal pero unicéfalo. La segunda, es la exposición mediática en la prensa escrita y televisada, del enemigo interno como cuerpo único pero multicéfalo, atomizado en rostros perfectamente identificados por la Seguridad del Estado, pero presentados como anónimos, como pedazos irreconocibles del monstruo de mil cabezas decapitadas.

Esta fragmentación obsesiva con la que fue representado ese “otro”, terminó, paradójicamente, devolviéndolo disuelto al propio cuerpo de la nacionalidad; mientras que la reiteración -también obsesiva- del icono independentista, vuelto hacia el vacío del pasado, lo consagró definitivamente como estereotipo.

La ruinificación

Cuando una imagen (por razones históricas ajenas a su constitución) se coagula o eterniza en puro significante, independiente ya no solamente de su significado original, sino de cualquier otro desde ahora disponible, cae en la categoría de estereotipo. Ese es el momento de ruinificación de la imagen: sólo refiere a sí misma, y, por lo tanto, tiene desocupado el lugar del sentido, pudiendo admitir sentidos mutantes.

Es el estado alcanzado por el icono “de los 33” a fines del siglo XX. De la “representación de la independencia”, ha pasado a consignar, en una circularidad tautológica, la “independencia de la representación”, vale decir, la independencia como ruina, como significante arruinado.

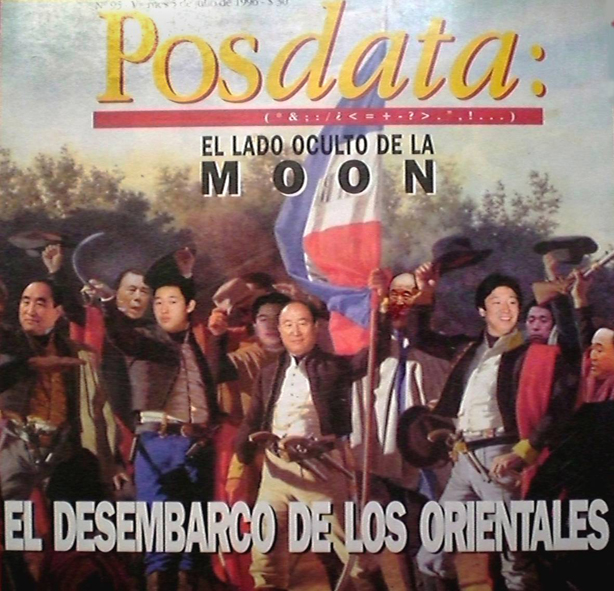

La secta Moon. Carátula de Posdata 3 de julio 1996. Montevideo

La última creación del reverendo Moon en materia de asociaciones tuvo lugar el 28 de junio de 1996 en el centro de convenciones de su propiedad. Cuatro mil personas concurrieron para la fundación de la llamada Federación para Salvar la Nueva Nación. Impulsando esta federación está el grupo denominado Los 33 Orientales también formado a instancias del reverendo. 11

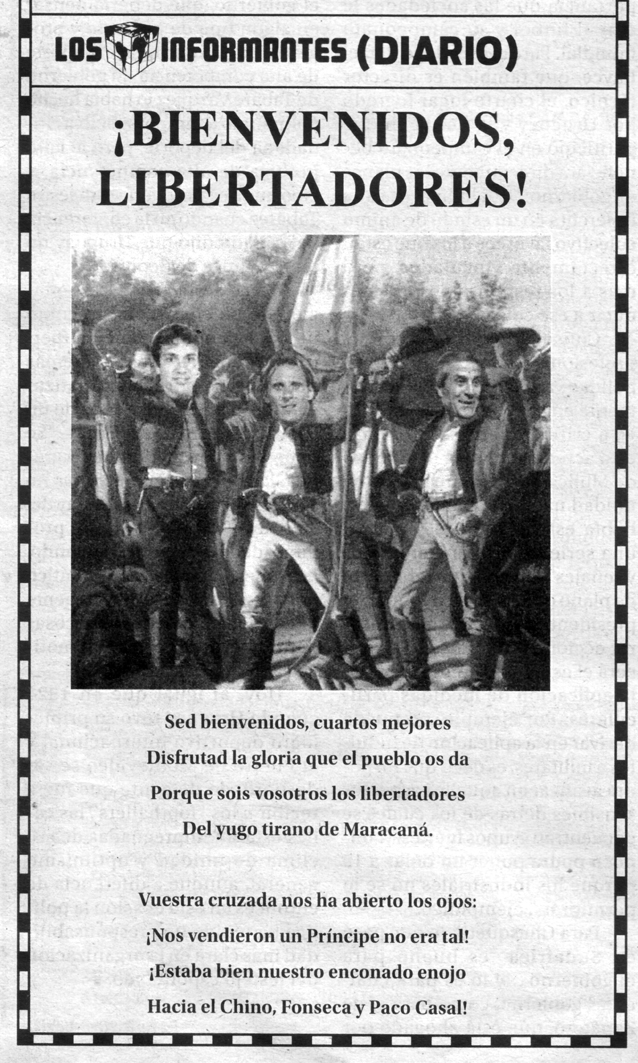

Mundial de Fútbol. “La Diaria”. 12 de julio 2010. Montevideo

Esta situación no implica la muerte de los significados posibles, sino todo lo contrario: su incontrolable proliferación. El estereotipo ingresa a las vidrieras del mercado de imágenes para ser adquirido como depositario de las más inesperadas “neurosis de transferencia” contemporáneas. De una fase depresiva de la imagen, pasamos a su fase maníaca.

Ya no logra proyectarse en el plano político con la intención apologética y restauracionista que pudo pretender antaño, pero ha sufrido un proceso de reapropiación afectiva a nivel ciudadano que la instala como icono familiar y la incorpora al régimen nostálgico de las glorias de la uruguayidad. Símbolo de la melancolía de la historia.

- 1. Ardao, Arturo. “Etapas de la Inteligencia Uruguaya” .Universidad de la República. Montevideo. 1971. p.176

- 2. Juan M. Blanes. “Memoria sobre el Cuadro de los Treinta y Tres”. Sociedad Ciencias y Artes. 1878. Montevideo. p.9

- 3. Juan M. Blanes “Memoria...” p 10.

- 4. Archivo Juan M. Blanes. Museo Departamental Juan Manuel Blanes. Montevideo.

- 5. Juan M. Blanes “Memoria...” p 41.

- 6. Juan M. Blanes “Memoria...” p 41.

- 7. Juan M. Blanes “Memoria...” p 35.

- 8. Juan M. Blanes “Memoria...” p 36.

- 9. Catálogo de la exposición del Teatro Solís. Tomo II. 1941. Montevideo. p XIII

- 10. Ibid. p XIV

- 11. http:// www.naya.org.ar/religion/news03.htm